私たちプロスパーシーズは、電力競技から開発まで行っております。

建物付帯型水素エネルギー利用システム

再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変えて水素吸蔵合金に蓄えたのち、必要に応じて水素を取り出して発電できる建物付帯型水素エネルギー利用システムです。

BEMS

(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)

太陽光発電や蓄電池などの分散型電源を最適制御するマイクログリッドと、設備機器の制御により電力を調整するデマンドレスポンス機能を統合したシステムで、単純なピークカットだけでなく、時間帯別の使用可能電力の設定や、電力料金を最小化する運転を行うなど、目的に応じた柔軟な運用をすることができます。

電気分解装置、水素吸蔵合金タンク、燃料電池コージェネなどの各装置を統合コントロールすることで、施設の電力・熱需要および太陽光発電の発電量予測に基づいた最適なエネルギー運用計画やリアルタイム需給調整を自動で行うことができます。

蓄エネに水素を用いる理由

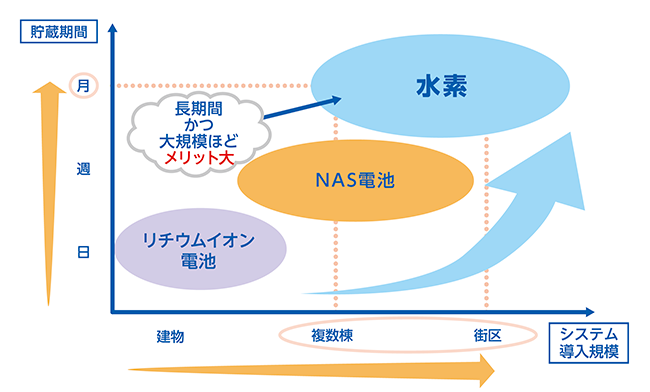

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、その出力変動や余剰エネルギーが問題になっており、エネルギーを安定化する仕組みが必要とされています。リチウムイオン電池に代表される蓄電池をはじめとするエネルギーを蓄える技術に注目が集まっており、その1つとして技術開発が加速しているものが水素です。水素は基本的にタンクに貯蔵する形態を取るため、自然放電がなく長期貯蔵に向いています。また、水素吸蔵合金を使うと約1000分の1にまで体積を圧縮できるため、大量貯蔵が可能です。

つまり、通常よりも大規模であったり、長いスパンでの運用に適していると考えられ、例えば、太陽光発電の発電量が大きく施設のエネルギー需要の少ない春や秋に発生する余剰電力を水素で蓄えて、エネルギー需要ピークが生じがちな夏や冬に使うといった、季節を跨いだエネルギーマネジメントの可能性を検討しています。

蓄エネに水素を用いる理由水素吸蔵合金で貯蔵するメリット

大容量の水素をコンパクトに貯蔵できる:約1000分の1に圧縮

ボンベ圧力が低いため、漏れる可能性が低い

自然放電がない

可燃物質ではないため、管理が容易

関連法規制が少ない

水素吸蔵合金は、合金内に水素を効率的に取り込む性質がある一方で、水素の吸蔵・放出を繰り返すことにより合金が微細化し、粉末状となることで着火しやすくなる特徴を持っています。

今回独自に開発した水素吸蔵合金は必要性能を確保しつつも、合金が微細化せず着火しないことに特長があります。さらに吸蔵・放出に必要とされる動作温度が20〜50℃と扱いやすい温度域であること、貯蔵・運用に関する有資格者も不要であること、レアアースが含まれていないことなど、安全性が高く運用の容易なシステムを支えるコア材料と言えます。

水素をエネルギー原料として持ち運べるようにする方法には、圧縮し液化させる方法、トルエンに反応させてメチルシクロヘキサン(MCH)へ転換させる方法、窒素ガスと反応させアンモニアを合成する方法などがあります。これらの方法に比べて水素吸蔵合金は法規制が少なく、体積やエネルギー損失の面においても大きなメリットがあります。

水素を活用したシステム設計と施工についてのご相談は、プロスパーシーズまでお電話ください。

TEL 072-250-8550